ベテルギウスの明るさ

- このフォーラムに新しいトピックを立てることはできません

- このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています

投稿ツリー

-

ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2019/4/1 12:32)

ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2019/4/1 12:32)

-

Re: ベテルギウスの明るさ

(nakanek, 2019/4/1 20:53)

Re: ベテルギウスの明るさ

(nakanek, 2019/4/1 20:53)

-

Re: ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2019/4/2 0:19)

Re: ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2019/4/2 0:19)

-

Re: ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2020/3/8 9:40)

Re: ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2020/3/8 9:40)

-

Re: ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2020/3/16 12:43)

Re: ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2020/3/16 12:43)

-

Re: ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2020/3/18 10:29)

Re: ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2020/3/18 10:29)

-

Re: ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2020/3/28 7:53)

Re: ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2020/3/28 7:53)

-

Re: ベテルギウスの明るさ

(nakanek, 2020/3/29 6:44)

Re: ベテルギウスの明るさ

(nakanek, 2020/3/29 6:44)

-

Re: ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2020/3/29 11:07)

Re: ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2020/3/29 11:07)

-

Re: ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2020/4/5 11:33)

Re: ベテルギウスの明るさ

(k_kubotera, 2020/4/5 11:33)

k_kubotera

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

前回の天体観測講座で気づいたのですが、ベテルギウスが明るくなっています。色が違って比較しにくいのですが、リゲルと比べても、同じか少し暗いくらいではないでしょうか。脈動型の半規則変光星ですから明るさはかわるのですが、最近はだいぶ明るいようです。

ベテルギウスなどの明るい星の測光は意外と難しくて、近くに比較するものがないことや、リゲルなど比較に使える星も大きく離れているので、大気減光が影響します。オリオン座が見えなくなる前にアルデバランなど含めて写真に撮っておきたいと思います。だいたい可視領域の光で撮影できるので、モノクロ画像などにしてステライメージなどでも測光できますし、目測してもいいと思います。春先ですから、できるだけ空の澄んだときに同じくらいの高度の時に撮影しておくとあとで比較できると思います。

ベテルギウスなどの明るい星の測光は意外と難しくて、近くに比較するものがないことや、リゲルなど比較に使える星も大きく離れているので、大気減光が影響します。オリオン座が見えなくなる前にアルデバランなど含めて写真に撮っておきたいと思います。だいたい可視領域の光で撮影できるので、モノクロ画像などにしてステライメージなどでも測光できますし、目測してもいいと思います。春先ですから、できるだけ空の澄んだときに同じくらいの高度の時に撮影しておくとあとで比較できると思います。

nakanek

投稿数: 3660

投稿数: 3660

投稿数: 3660

投稿数: 3660

そうですよね。最近ベテルギウスが記憶にあるベテルギウスより明るく感じてます。

爆発するかもというニュースを聞いた後なので思い込みかもしれませんが・・・

いよいよなのでしょうか?

といっても数百年単位のことでしょうが・・・

nakanek

爆発するかもというニュースを聞いた後なので思い込みかもしれませんが・・・

いよいよなのでしょうか?

といっても数百年単位のことでしょうが・・・

nakanek

k_kubotera

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

ベテルギウスの変光は、数年単位の半規則変化なので、(変な表現ですが)通常の不安定さです。必ずしも大きく膨らんだときが一番明るいときでもないようです。直径の変化だけ見ても赤外域と近赤外域で違う値が出るようです。

せっかく可視域で明るくなったので記録写真を撮っておくといいかもしれません。

せっかく可視域で明るくなったので記録写真を撮っておくといいかもしれません。

k_kubotera

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

暗くなっているベテルギウスですが、ここ1,2週間の観測結果を見ていると、明るさを戻しているように見えます。1.5等を下回っていたものがここ数日の観測報告を見ていると1.3等くらいまでになっているようです。

過去の観測から推測して増光をはじめると、あっという間に0.5等くらいまで上がりますから、今のうちに暗いベテルギウスを画像におさめておいたほうがいいかもしれません。

観測結果を見ると赤外域での変化は少ないようです。同じ赤外域でも波長によりずいぶん違いがあるようですから、可視領域でも同じようなことが言えるのかもしれません。

何はともあれ、人間的時間スケールで一喜一憂するものではないのが宇宙のようです。

10年に1回から2回、減光するようですし、もう少し長期のグラフを見ると、10数年の波があるようにも思われます。1960年から1990年頃データに、ばらつきの幅があるようです。若い観測者が増加したときにあたり(私も含まれるのですが)みなさん若かったので、目測に未熟さがあったのかもしれません。最近は経験を積まれてデータの偏差が小さくなっています。

不安定な赤色巨星ですから、外層部から吹き出した水素がちょうど雲のようにベテルギウスを隠している感じなんでしょうか、赤外域は、透かして見えるものの可視域は、減光されている感じです。

※ VSOLJ 日本変光星観測者連盟のデータベースからグラフ化しました。

過去の観測から推測して増光をはじめると、あっという間に0.5等くらいまで上がりますから、今のうちに暗いベテルギウスを画像におさめておいたほうがいいかもしれません。

観測結果を見ると赤外域での変化は少ないようです。同じ赤外域でも波長によりずいぶん違いがあるようですから、可視領域でも同じようなことが言えるのかもしれません。

何はともあれ、人間的時間スケールで一喜一憂するものではないのが宇宙のようです。

10年に1回から2回、減光するようですし、もう少し長期のグラフを見ると、10数年の波があるようにも思われます。1960年から1990年頃データに、ばらつきの幅があるようです。若い観測者が増加したときにあたり(私も含まれるのですが)みなさん若かったので、目測に未熟さがあったのかもしれません。最近は経験を積まれてデータの偏差が小さくなっています。

不安定な赤色巨星ですから、外層部から吹き出した水素がちょうど雲のようにベテルギウスを隠している感じなんでしょうか、赤外域は、透かして見えるものの可視域は、減光されている感じです。

※ VSOLJ 日本変光星観測者連盟のデータベースからグラフ化しました。

k_kubotera

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

昨夜は、VSOLJの観測報告メーリングリストに1.2等(肉眼)などという観測報告も上がりました。少しずつ明るさを戻しているようです。1.0等越えも、時間の問題でしょうか。株価みたいな期待で見ています。

夕方には天気も安定するようですので、見てみようと思います。参考に星図を上げておきます。

この時期、西の空にアルデバラン(0.87等)、ベラトリクス(1.64等)とベテルギウスが横に並んで目測しやすい位置になっています。

目測は、アルデバランとベラトリクスの明るさを10等分して、どのくらいのところにベテルギウスがあるかを目測します。

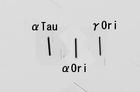

(α Tau) 6 V 4 (γ Ori)

こんな具合で、あとは比の計算です。

昔から、ベラトリクスはB型星の青、アルデバランはK型の黄橙色で、星の色がわかる目の感度のいい観測者には比較しずらい星です。しかも、2つともわずかに変光します。

夕方には天気も安定するようですので、見てみようと思います。参考に星図を上げておきます。

この時期、西の空にアルデバラン(0.87等)、ベラトリクス(1.64等)とベテルギウスが横に並んで目測しやすい位置になっています。

目測は、アルデバランとベラトリクスの明るさを10等分して、どのくらいのところにベテルギウスがあるかを目測します。

(α Tau) 6 V 4 (γ Ori)

こんな具合で、あとは比の計算です。

昔から、ベラトリクスはB型星の青、アルデバランはK型の黄橙色で、星の色がわかる目の感度のいい観測者には比較しずらい星です。しかも、2つともわずかに変光します。

k_kubotera

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

明るくなってきましたね。昨夜は透明度が今ひとつでしたが、アルデバランに迫る明るさになっていました。冬の大三角も復活です。

庭先天体観測所でも、その様子がよくわかりました。

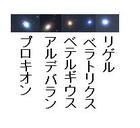

庭先天体観測所のコンデジの画像をモノクロにして切り出しました。

モノクロにしてしまうと、

アルデバラン 5 ベテルギウス 5 ベラトリクス

と見てしまいました。1.3等くらいでしょうか。実際、目ではもう少し明るく見えます。赤さがあるのでだんだん明るく見えてしまうのかもしれません。

庭先天体観測所でも、その様子がよくわかりました。

庭先天体観測所のコンデジの画像をモノクロにして切り出しました。

モノクロにしてしまうと、

アルデバラン 5 ベテルギウス 5 ベラトリクス

と見てしまいました。1.3等くらいでしょうか。実際、目ではもう少し明るく見えます。赤さがあるのでだんだん明るく見えてしまうのかもしれません。

k_kubotera

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

夕方でも冬の星座が西に傾きはじめました。

ベテルギウスが明るさを戻してきました。3月26日のvsoljのメンバーの観測には、1.0等という数字も出てきました。0等台突入もあるかもしれません。

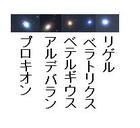

庭先天体観測所でも、スナップ写真してみました。冬の大三角が完全復活です。

高度差により大気減光や透明度の違い、あるいは比較明の画像処理の影響を受けてしまいますが、近くの明るい星を並べてみました。

ふたご座γが明るく写っていますが、高度が高いせいでしょうか。ベテルギウス1.0等、おめでとうございます。

ベテルギウスが明るさを戻してきました。3月26日のvsoljのメンバーの観測には、1.0等という数字も出てきました。0等台突入もあるかもしれません。

庭先天体観測所でも、スナップ写真してみました。冬の大三角が完全復活です。

高度差により大気減光や透明度の違い、あるいは比較明の画像処理の影響を受けてしまいますが、近くの明るい星を並べてみました。

ふたご座γが明るく写っていますが、高度が高いせいでしょうか。ベテルギウス1.0等、おめでとうございます。

nakanek

投稿数: 3660

投稿数: 3660

投稿数: 3660

投稿数: 3660

確かに明るくなったように感じます。

しばらくは冬の大三角は健在でしょうか?

nakanek

しばらくは冬の大三角は健在でしょうか?

nakanek

k_kubotera

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

県立つぶらの公園での星を見る会の時に、nakanekさんの撮影した画像から、ベテルギウスなど取り出してみました。画面の周辺でコマ収差のようなものもありましたが、ベテルギウスがベラトリクスか、それより少し明るいくらいに写っていました。

2月23日ですから、1ヶ月ほど前です。デジカメですから、ほぼ肉眼で観測したのと同じ明るさと見ていいと思います。

2月23日ですから、1ヶ月ほど前です。デジカメですから、ほぼ肉眼で観測したのと同じ明るさと見ていいと思います。

k_kubotera

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

投稿数: 4748

昨夜、庭先から西空のベテルギウスを眺めてみました。

だいぶ明るくなってきました。VSOLJ-obs のみなさんの報告を見ていると、0.8等という数字が上がっています。

コンパクトデジカメの画像から見るとそこまでには見えないです。高度差による大気減光の違いや、色の違いで目測に違いが出るのかもしれません。

一眼レフでRAW画像からGの画像をとりだして、ステライメージなどで測光する人もいます。様々な誤差の入るベテルギウスの測光なので、目測が1番楽しくて簡単なのかなと思います。期待値が上乗せされすぎても困りますが(笑)

だいぶ明るくなってきました。VSOLJ-obs のみなさんの報告を見ていると、0.8等という数字が上がっています。

コンパクトデジカメの画像から見るとそこまでには見えないです。高度差による大気減光の違いや、色の違いで目測に違いが出るのかもしれません。

一眼レフでRAW画像からGの画像をとりだして、ステライメージなどで測光する人もいます。様々な誤差の入るベテルギウスの測光なので、目測が1番楽しくて簡単なのかなと思います。期待値が上乗せされすぎても困りますが(笑)